À peine deux ans après leur retour, les États-Unis annoncent une nouvelle fois leur retrait de l’Unesco. Un geste fort qui illustre le retour d’une diplomatie américaine centrée sur ses intérêts nationaux, quitte à bousculer les équilibres mondiaux.

Une décision politique, annoncée ce mardi

Ce mardi 22 juillet 2025, Washington a officialisé son retrait de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Ce départ prendra effet le 31 décembre 2026.

Il s’agit d’une nouvelle rupture avec cette institution, déjà quittée fin 2018 sous Donald Trump, avant une réintégration en 2023 sous Joe Biden. Le retour de Donald Trump à la présidence en 2025 a rapidement relancé les critiques contre l’Unesco, jugée incompatible avec la doctrine diplomatique « America First ».

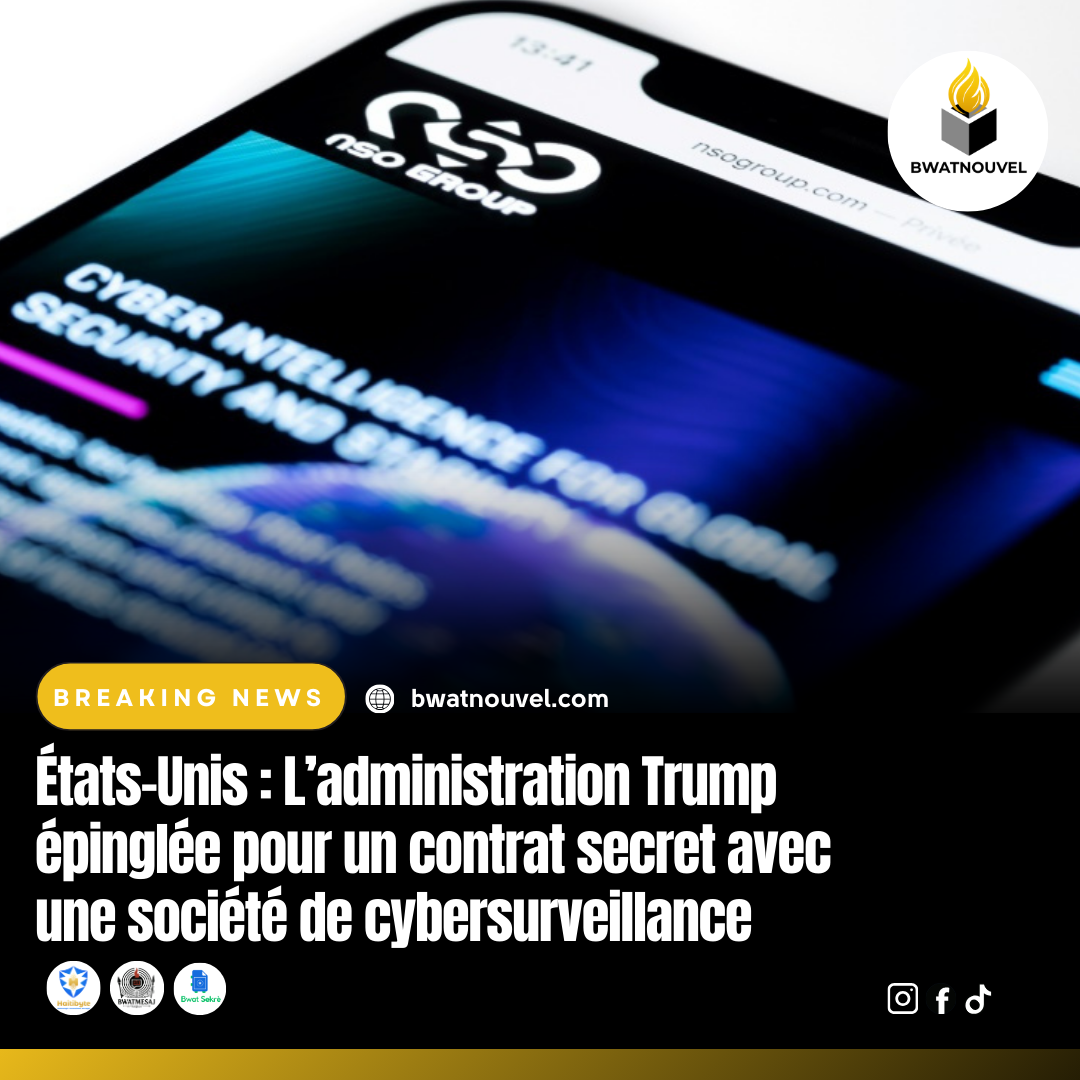

Motifs : Israël, idéologie, souveraineté

Dans un communiqué, la porte-parole du département d’État, Tammy Bruce, justifie ce retrait par le « parti pris » supposé de l’organisation contre Israël et par sa promotion de causes « sociales et culturelles clivantes ».

Elle dénonce une « feuille de route idéologique et mondialiste », jugée contraire aux intérêts américains. L’admission de l’« État de Palestine » comme membre à part entière reste au cœur des tensions, perçue par Washington comme un acte hostile à Israël et contraire à sa politique étrangère.

Réaction de l’Unesco : regrets mais lucidité

Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco, a dit « regretter profondément » cette décision. Elle reconnaît qu’elle était attendue et que l’organisation s’y est préparée. Malgré le poids politique et financier des États-Unis, l’Unesco entend poursuivre son mandat en faveur de l’éducation, du dialogue interculturel et de la coopération scientifique.

Une ligne de rupture américaine

Ce retrait s’inscrit dans une dynamique plus large. En février 2025, Donald Trump a signé un décret actant le désengagement américain de plusieurs instances onusiennes, ciblant explicitement l’Unesco pour son prétendu « biais anti-américain ».

Ce choix n’est pas un simple ajustement technique : il traduit une vision souverainiste du monde, hostile à toute gouvernance internationale perçue comme une menace pour l’autonomie des États-Unis.

Le prix du repli

Le retrait américain de l’Unesco marque plus qu’un simple désaccord diplomatique : c’est un tournant stratégique dans les rapports entre les grandes puissances et les institutions multilatérales. À l’heure où les défis mondiaux exigent coopération et solidarité du climat à l’éducation, cette décision affaiblit les espaces de dialogue global.

Les États-Unis, en se retirant une nouvelle fois, choisissent l’isolement stratégique au nom d’une souveraineté revendiquée. Mais ce choix a un prix : celui d’une influence amoindrie dans la construction du monde de demain.

Brinia ELMINIS