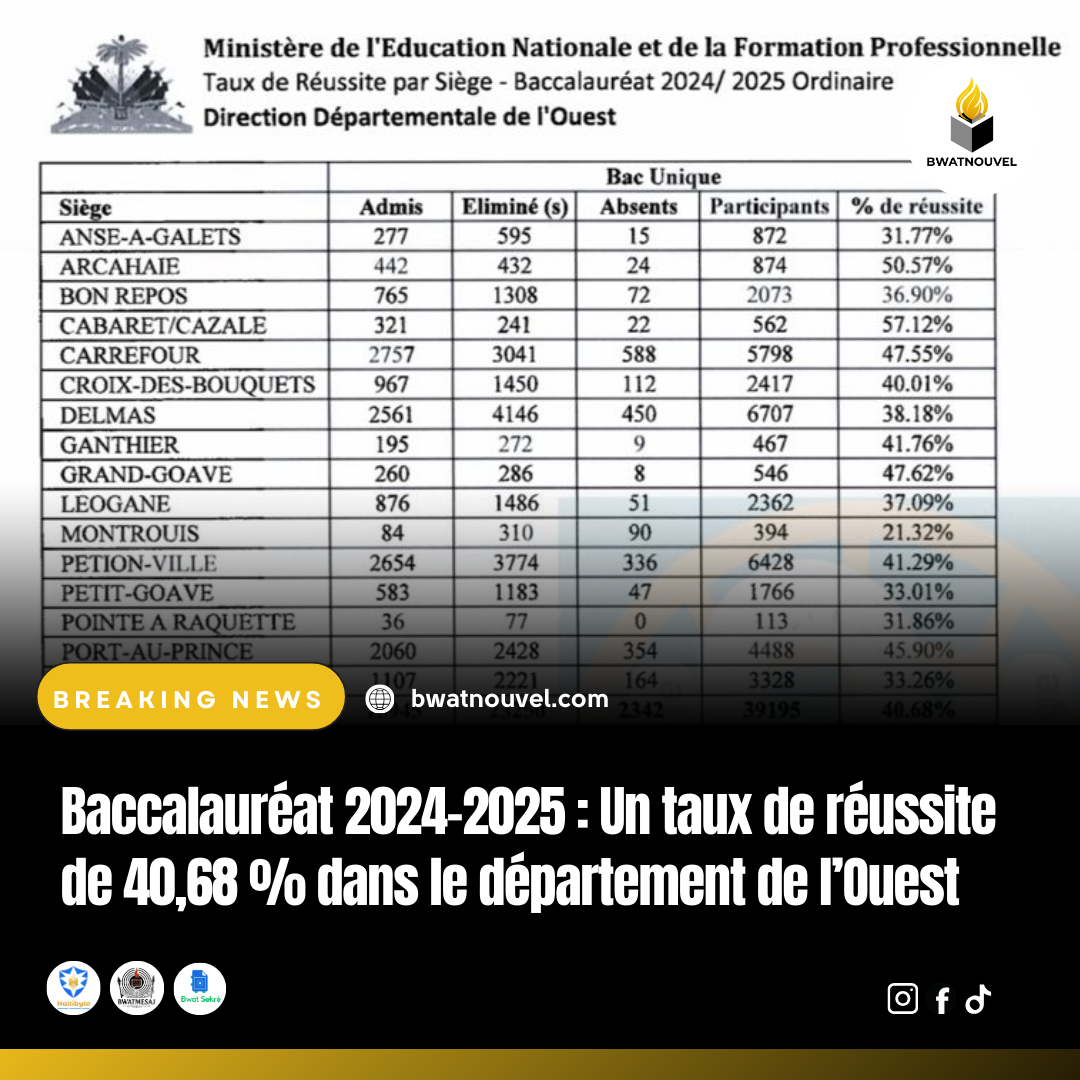

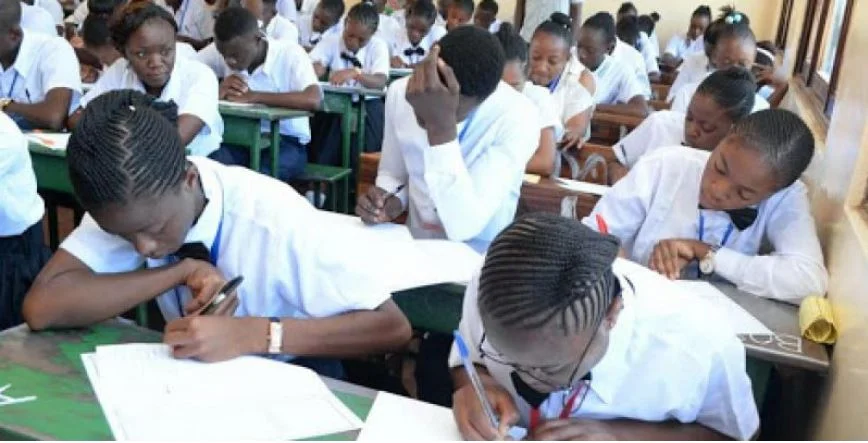

Port-au-Prince, 17 juillet 2025 — Les examens officiels de l’année académique 2024-2025 se sont officiellement achevés ce jeudi, dans un contexte national marqué par l’instabilité sécuritaire, les crises politiques et les perturbations du calendrier scolaire. Malgré les nombreux obstacles, environ 192 000 élèves ont été inscrits aux épreuves du baccalauréat cette année, témoignant d’une volonté collective de résistance face à l’adversité.

Un déroulement sous haute vigilance

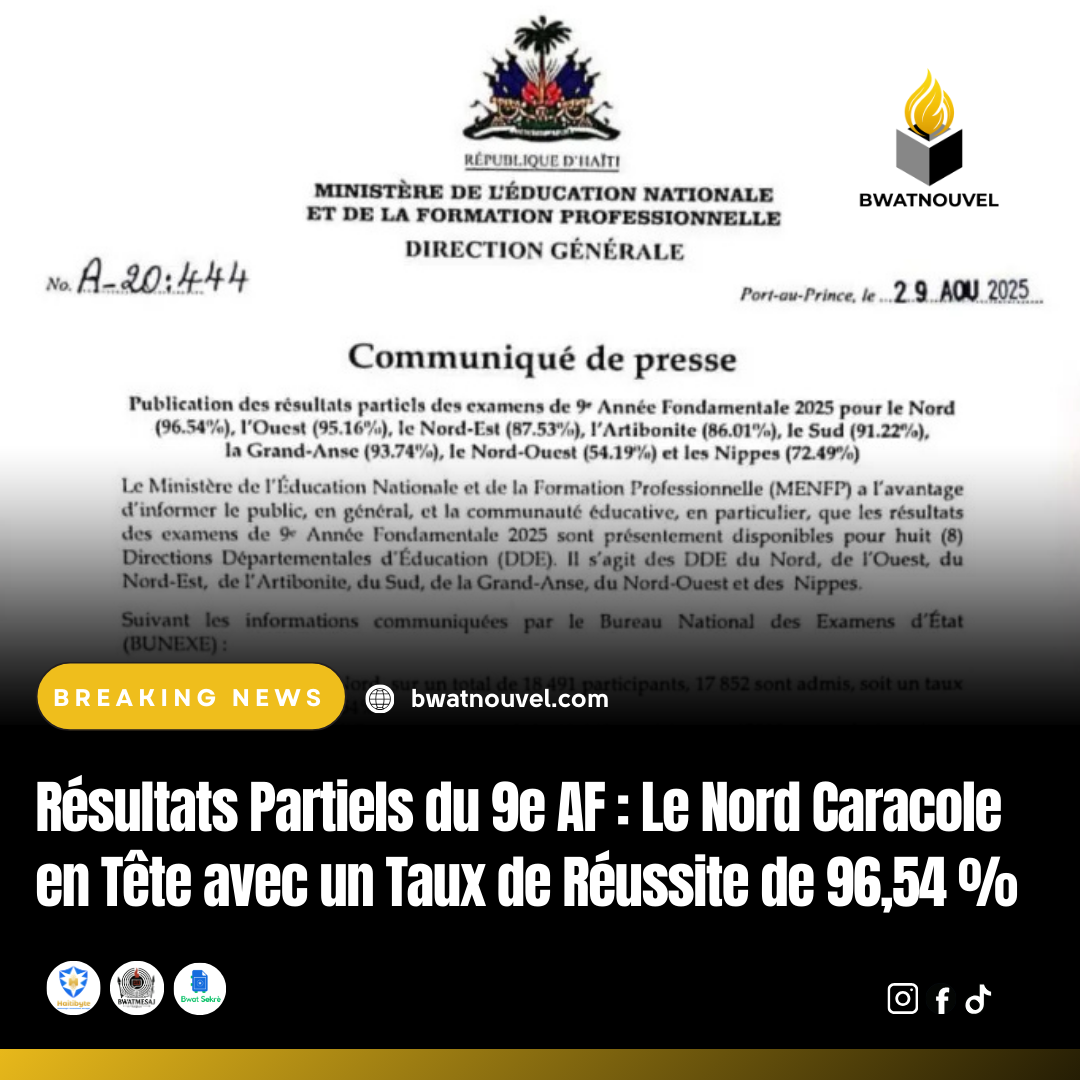

Les examens avaient débuté dès le 30 juin pour les classes de 9e année fondamentale ainsi que pour les Écoles Normales. Sur le terrain, les centres d’examen ont dû composer avec des conditions logistiques et sécuritaires complexes.

Au Lycée Horatius Laventure, à Port-au-Prince, 18 salles d’examen ont été mobilisées sous la surveillance des forces de l’ordre. Malgré 17 cas d’absences, aucun incident majeur ni tentative de fraude n’a été signalé, selon les responsables du centre.

À Saint-Louis de Gonzague, un candidat a été victime d’un malaise en pleine épreuve. Faute de services d’urgence disponibles sur place, c’est le directeur du centre qui a dû intervenir pour stabiliser l’élève, illustrant les carences du système de santé d’urgence dans le pays. Ce centre a également accueilli plusieurs candidats déplacés, notamment ceux venus de quartiers sensibles ou en proie à la violence.

Au Lycée National de Pétion-Ville, près de 400 cas spéciaux ont été recensés, notamment des élèves provenant de zones à haut risque telles que Cité Soleil ou même Mirebalais, ayant fui leur localité pour pouvoir passer les examens dans un environnement plus sécurisé.

Une correction sous tension et un système en déclin

Alors que la phase de correction vient de commencer, le ministre de l’Éducation nationale, Antoine Augustin, a déclaré que si le taux de réussite dépasse les 50 %, ce serait déjà « un exploit », compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’année scolaire s’est déroulée.

Cette déclaration en dit long sur l’état préoccupant du système éducatif haïtien, affaibli par des grèves prolongées, l’insécurité croissante, le déplacement massif de familles, et un manque criant de ressources pédagogiques et humaines.

Quelles perspectives pour l’école haïtienne ?

Au-delà des statistiques à venir, ces examens mettent en lumière une réalité alarmante : l’école haïtienne est en crise. La capacité du système éducatif à garantir un enseignement de qualité, sécurisé et accessible à tous les enfants du pays est aujourd’hui remise en question.

Si les élèves et les enseignants ont fait preuve d’un courage exemplaire, l’État haïtien est désormais face à un défi urgent : reconstruire un système éducatif résilient, capable de former la jeunesse malgré les crises.

L’avenir de l’éducation en Haïti dépendra de la capacité collective à agir, à réformer et à protéger ce pilier fondamental du développement national.

Jean Dalens SEVERE