Les sœurs Leconte enfin libres après plus d’un mois de captivité

Port-au-Prince, le 14 octobre 2025 — Après plus de trente jours de captivité, les adolescentes Falande Leconte (17 ans) et Fanela Malia Leconte (16 ans), enlevées à Laboule 12 le 10 septembre, ont enfin retrouvé la liberté dans la nuit du 13 au 14 octobre.

Une libération obtenue dans un silence total des autorités, à l’issue de négociations familiales menées sans appui de l’État face à la machine du kidnapping.

Une rançon et des négociations tendues

Selon des sources proches du dossier, la libération n’a pas résulté d’une opération policière.

Des discussions tendues ont eu lieu avec les ravisseurs, et une rançon partielle aurait été versée.

Les parents, épuisés et traumatisés, ont choisi de garder le silence après cette épreuve douloureuse.

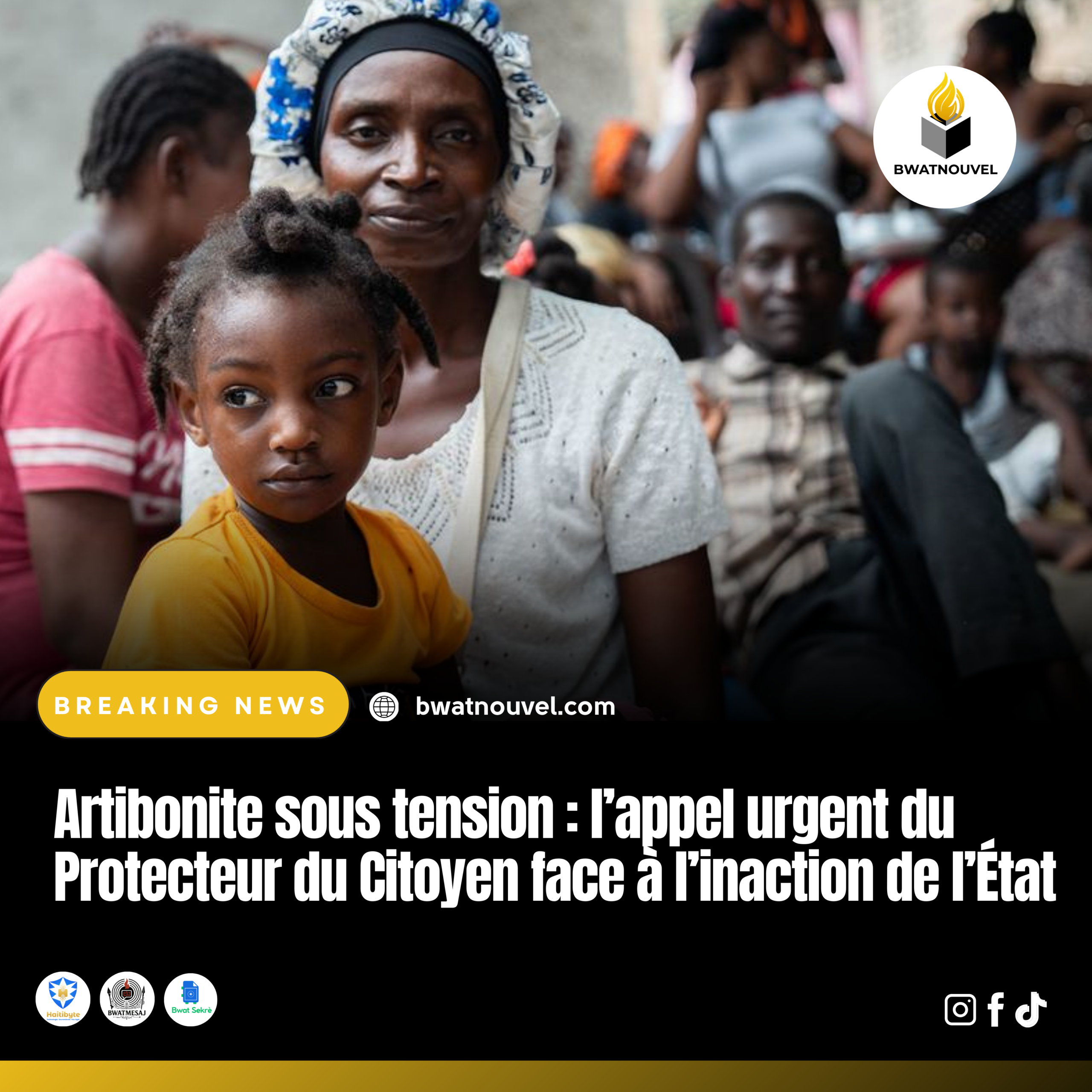

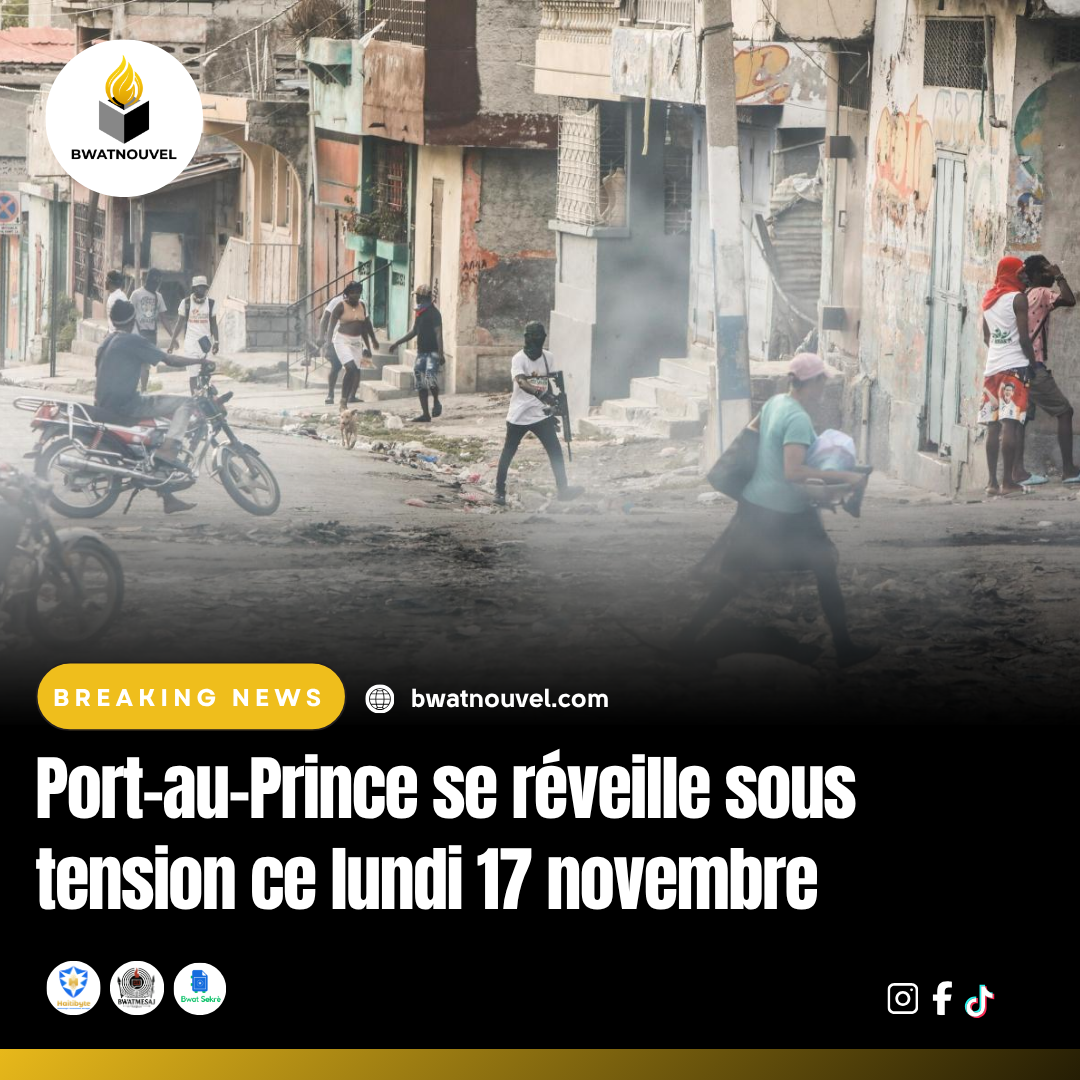

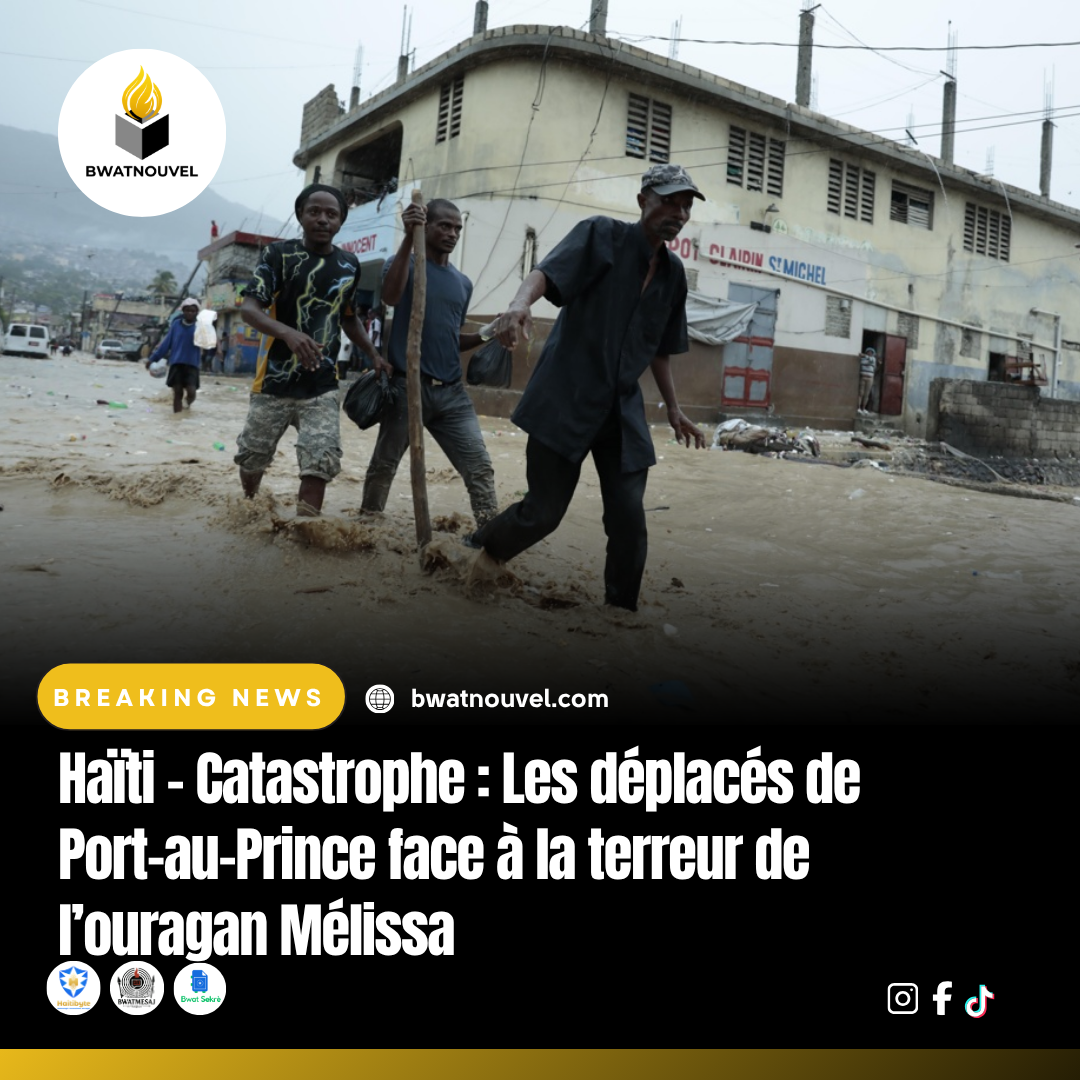

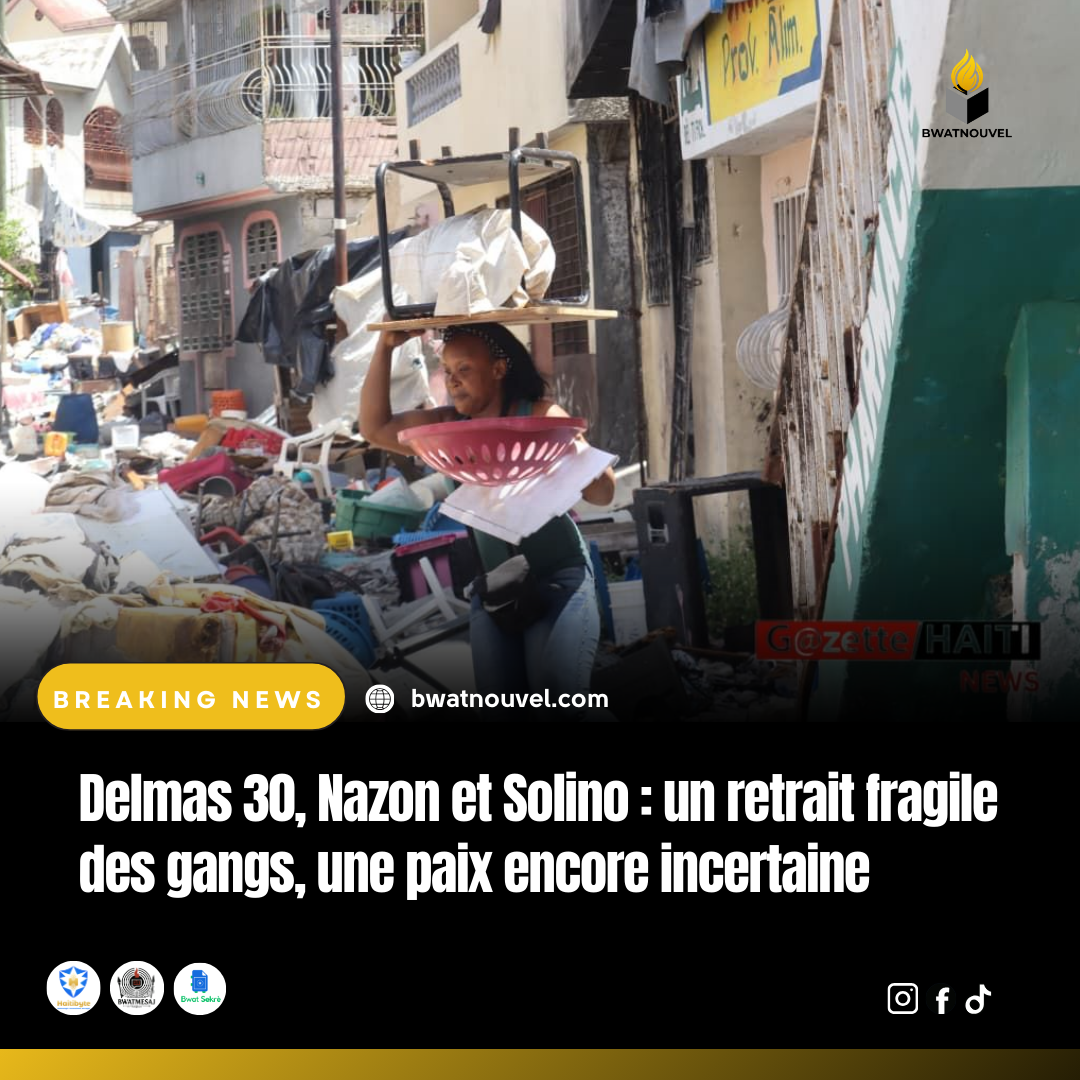

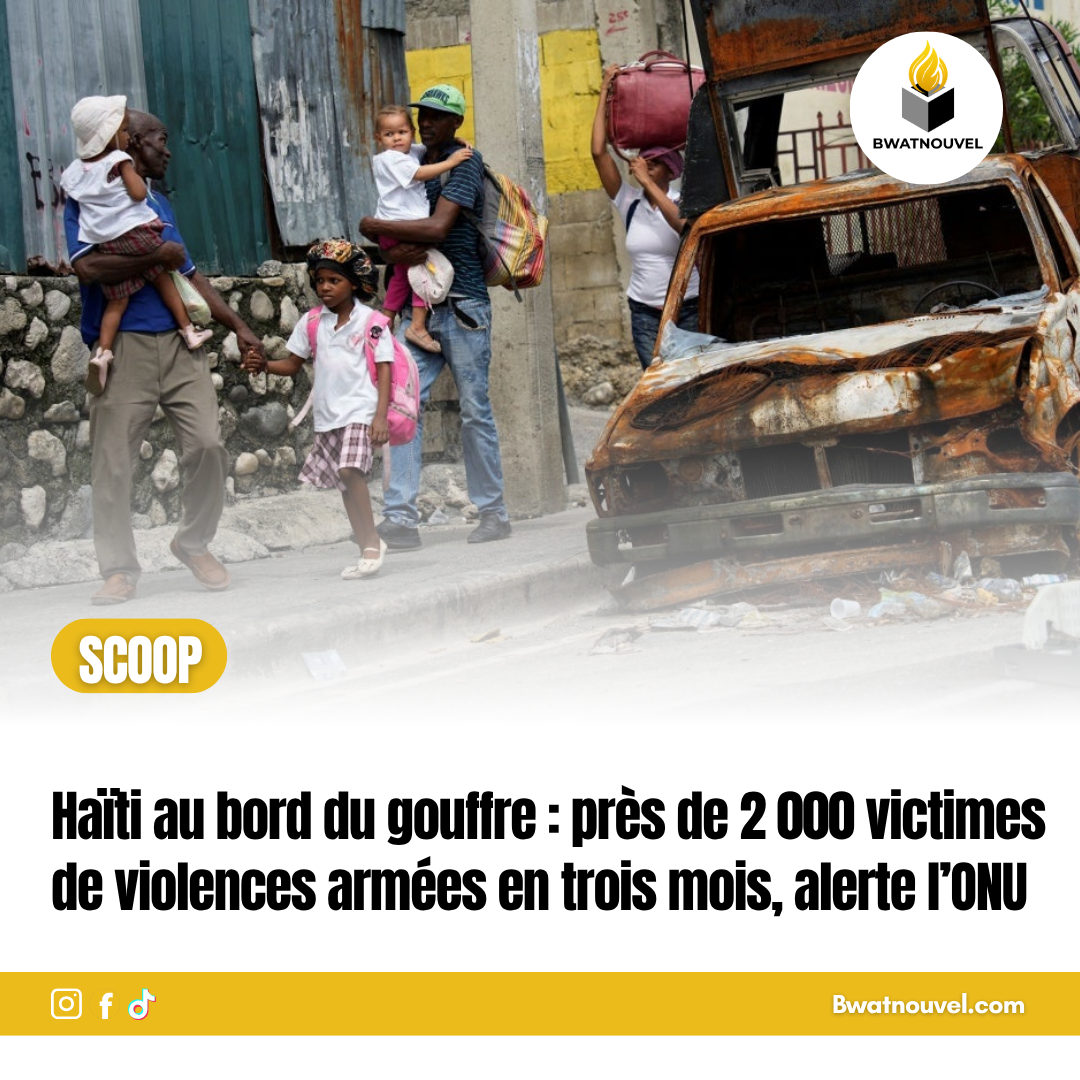

Une capitale paralysée par les kidnappings l’enlèvement des sœurs Leconte s’ajoute à une série interminable de kidnappings qui ensanglantent le pays depuis plusieurs mois.

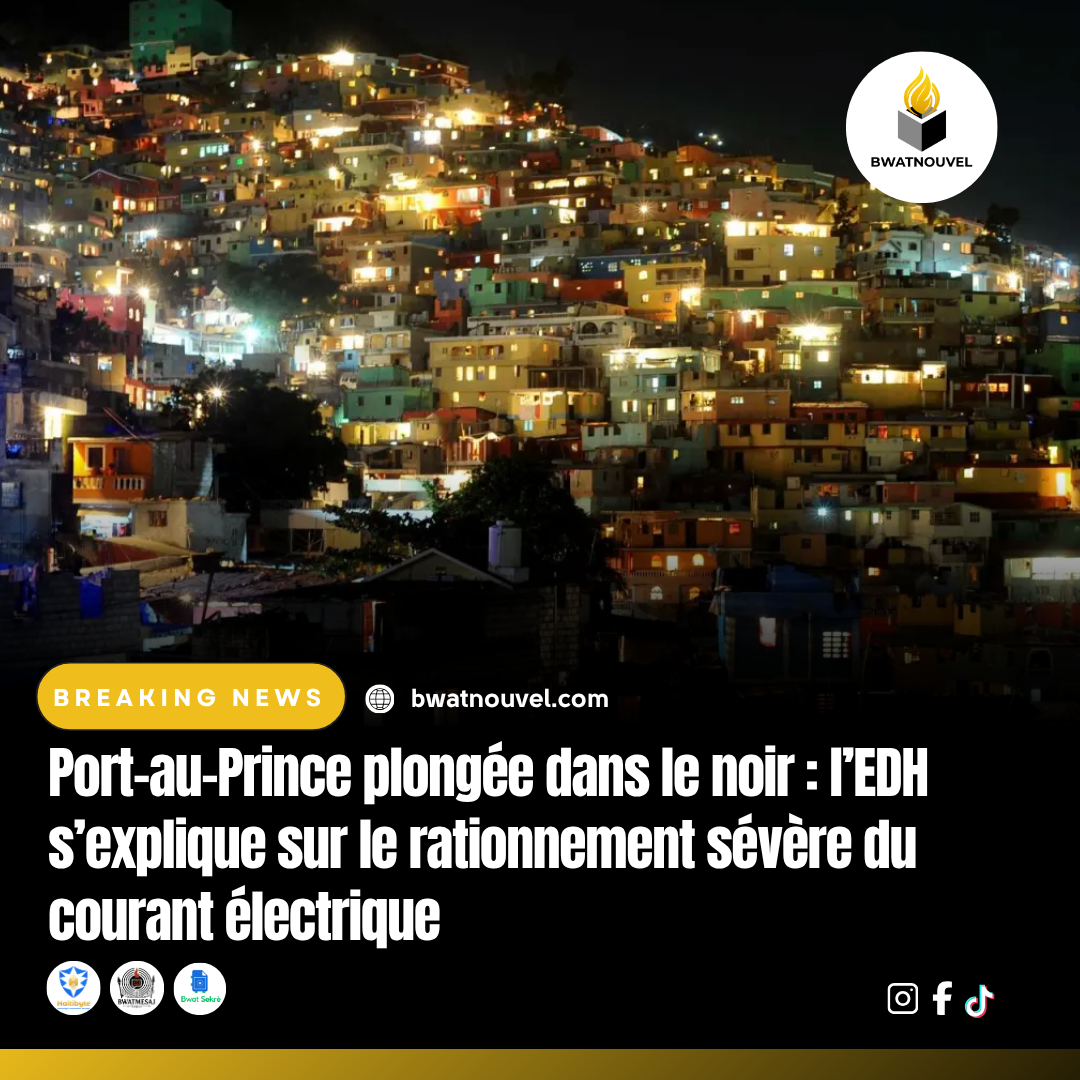

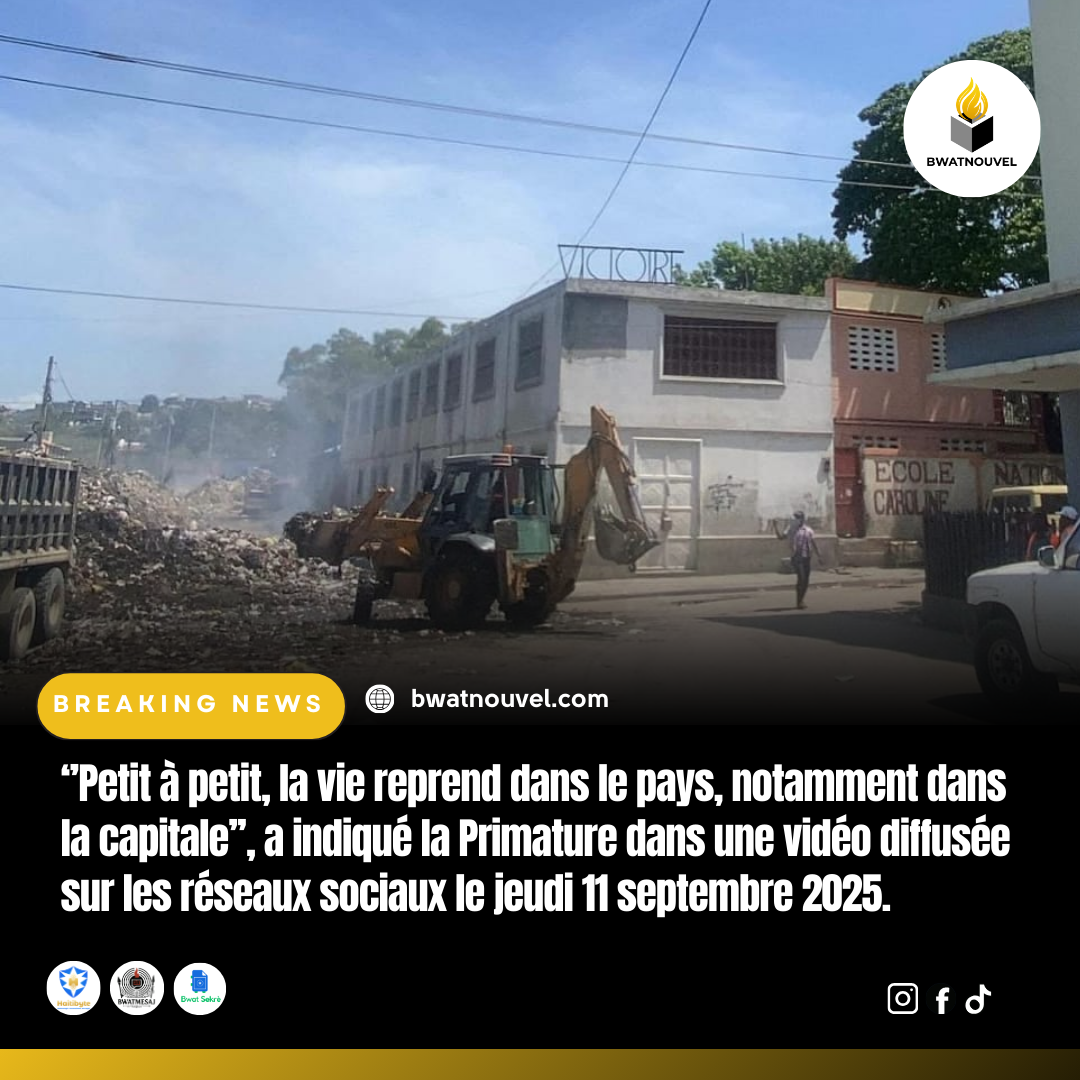

Dans de nombreux quartiers de Port-au-Prince, les gangs imposent leur loi, tandis que l’État reste absent ou impuissant.

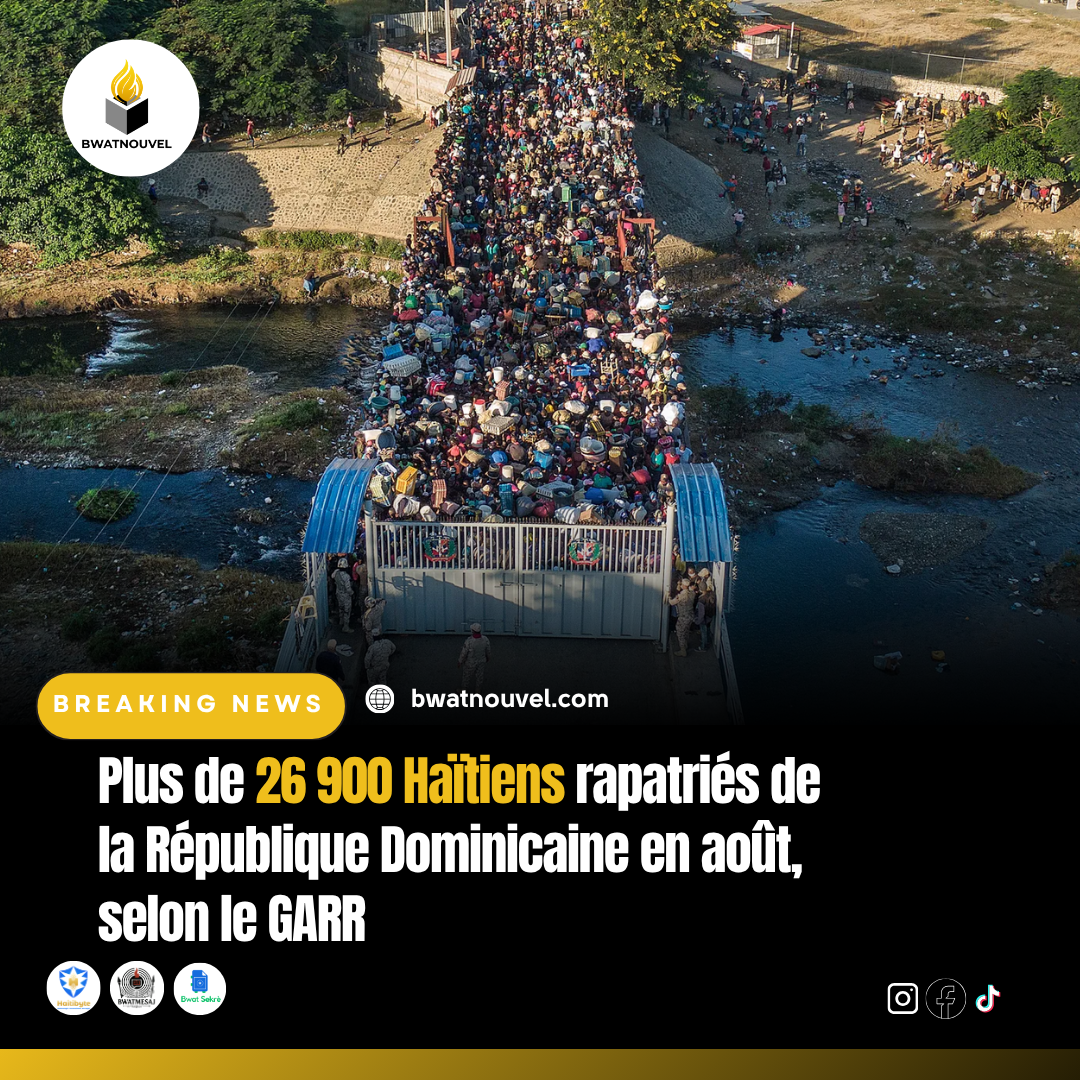

Chaque jour, des familles haïtiennes vendent leurs biens, s’endettent ou se ruinent pour libérer leurs proches.

L’insécurité est devenue un commerce, et la peur, une habitude nationale.

Une jeunesse otage de la violence depuis des années, la capitale vit au rythme des fusillades, enlèvements et déplacements forcés.

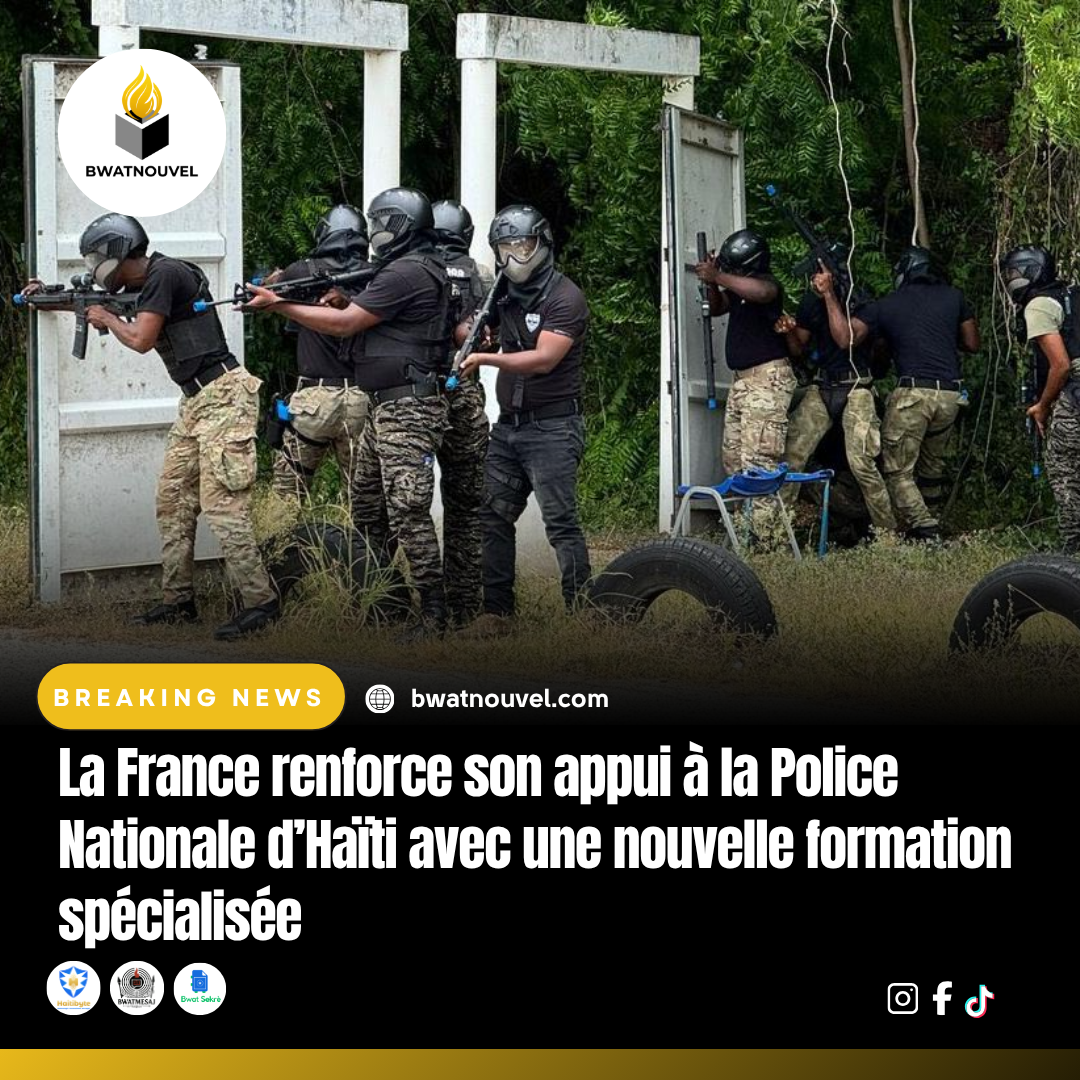

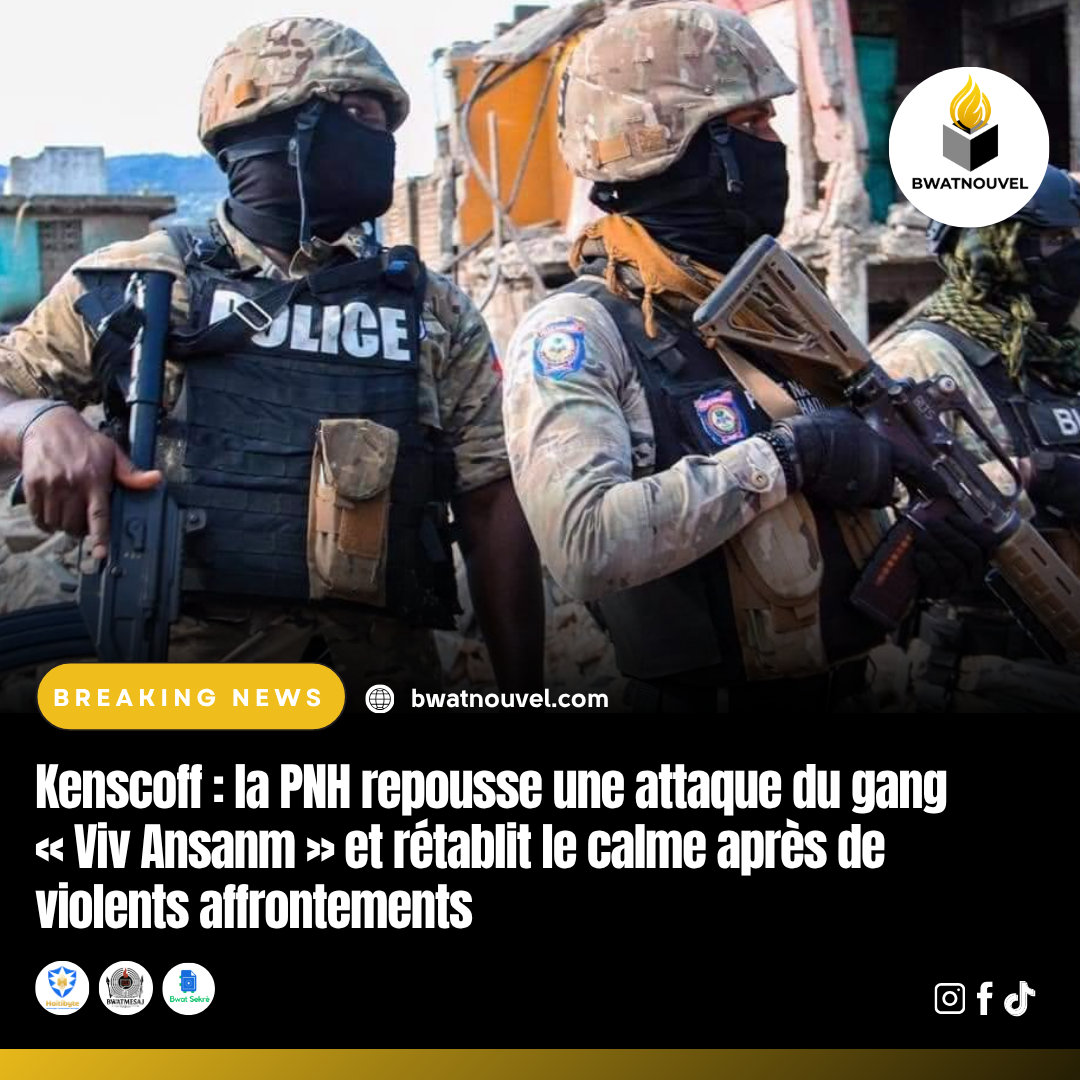

Les forces de l’ordre, mal équipées, peinent à reprendre le contrôle.

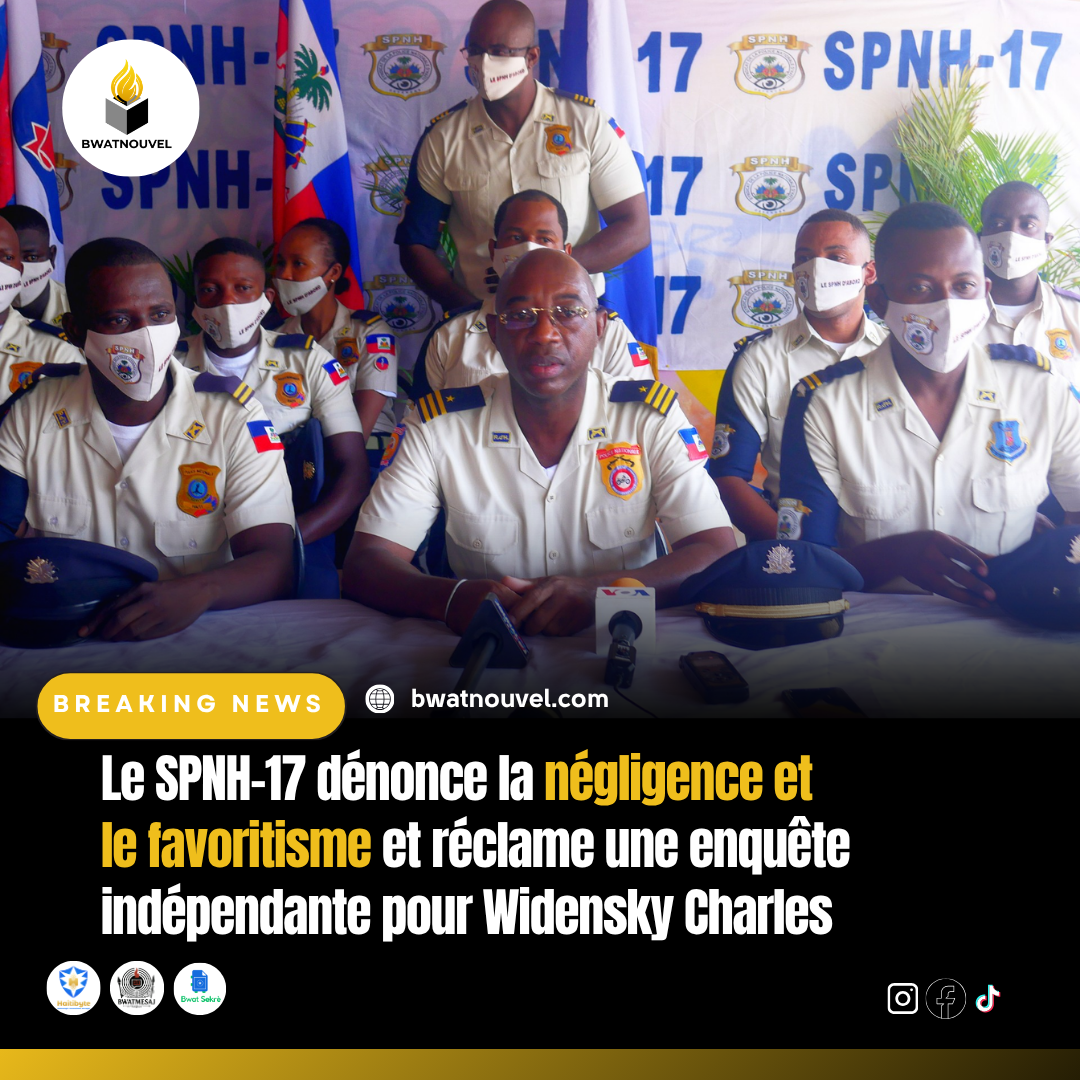

Pendant ce temps, les appels à l’aide se multiplient, sans réponse du gouvernement.

Ce pays est devenu une prison à ciel ouvert », confie un voisin de la famille Leconte, indigné par le silence des autorités.

Une jeunesse otage de la violence À 16 et 17 ans, Falande et Fanela auraient dû être à l’école, non dans une cache de gang.

Leur histoire illustre la souffrance d’une jeunesse haïtienne otage de la violence, d’un peuple épuisé par la peur, et d’un État dépassé.

La libération des sœurs Leconte est une bonne nouvelle, mais elle révèle une fois de plus l’ampleur de la crise sécuritaire en Haïti.

Tant que l’État ne reprendra pas le contrôle de son territoire, chaque libération ne sera qu’un sursis.

Le pays tout entier reste otage du silence, de la peur et de l’indifférence.

Carina Petit-homme